En travaillant sur les articles du site, je me suis demandé quelles avaient été les influences qui ont amené les inventeurs à dessiner la monopalme, mais aussi pourquoi, nous sommes fasciné par cet objet fantastique et mythique.

Dans les sociétés occidentales, les sirènes fascinent l’imaginaire depuis l’Antiquité. Tantôt créatures oiseau au chant mortel, tantôt femmes-poissons séduisantes, elles symbolisent l’ambivalence entre désir et danger, savoir et perdition. Mais leur représentation a considérablement évolué au fil des siècles, jusqu’à s’incarner aujourd’hui dans des pratiques sportives et artistiques contemporaines comme le mermaiding, où la monopalme fait figure de prolongement naturel de leur queue mythique.

Évolution iconographique

Dans l’Odyssée d’Homère, les sirènes sont avant tout des voix. Leur chant promet des connaissances interdites et attire les marins vers la mort. Le texte ne précise pas leur apparence, mais l’art grec classique les représente comme des créatures hybrides, mi-femme, mi-oiseau, perchées sur des rochers et jouant parfois de la lyre.

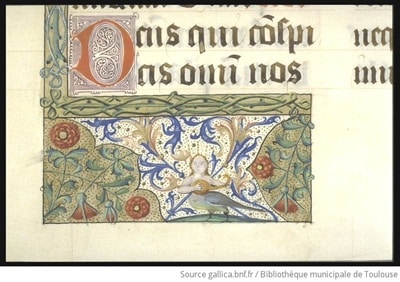

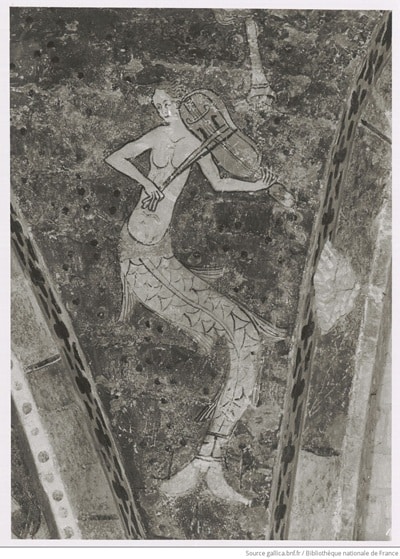

À partir du Moyen Âge, une mutation s’opère : les sirènes deviennent mi-femmes, mi-poissons. Cette image s’impose dans les bestiaires et les manuscrits chrétiens. La sirène-poisson est associée à la luxure et à la tentation charnelle, notamment à travers les attributs du peigne et du miroir. Ce basculement iconographique rapproche la sirène de l’imagerie aquatique et prépare la figure romantique et poétique que l’on connaît aujourd’hui.

Je vous conseille cette vidéo de la chaine Occulture qui fait une synthèse très claire de l’histoire des sirènes.

Symboles et interprétations

La sirène est d’abord un piège sonore. Chez Homère, elle promet à Ulysse la révélation des secrets de Troie et des merveilles du monde, mais son chant conduit inéluctablement à la mort.

Avec l’évolution iconographique, la sirène devient l’archétype de la femme fatale : beauté envoûtante mais dangereuse, incarnation de la séduction et de la vanité. Dans l’art médiéval, le miroir et le peigne renforcent cette lecture morale. Le christianisme en fait le symbole de la tentation charnelle et du péché, mais aussi de l’illusion : ce que la sirène promet n’est jamais qu’un leurre.

Cette tension entre attrait et danger, savoir et perdition, fonde la permanence du mythe dans la culture occidentale.

Au XIXe siècle, la figure de la sirène connaît une nouvelle métamorphose grâce à la littérature romantique. Le conte La Petite Sirène de Hans Christian Andersen (1837) en est l’exemple le plus marquant. Ici, la créature n’est plus une tentatrice dangereuse, mais une héroïne tragique : une jeune sirène qui rêve d’amour et d’humanité, prête à renoncer à sa voix et à souffrir pour obtenir une âme immortelle.

Cette représentation marque une rupture avec l’imagerie médiévale. La sirène devient une figure de mélancolie et de sacrifice, emblème de l’inaccessible et du désir impossible. Loin de séduire pour tuer, elle émeut par sa fragilité et sa quête d’un idéal. Ce récit a largement nourri l’imaginaire moderne, jusqu’aux adaptations populaires comme le film d’animation de Disney (1989), qui ancre définitivement la sirène-poisson dans la culture mondiale.

Renaissance contemporaine : mermaiding et monopalme

Aujourd’hui, les sirènes ont quitté les récits mythologiques pour entrer dans les piscines et les océans à travers la pratique du mermaiding. La monopalme ou la queue de sirène, conçue pour exploiter l’ondulation du corps, réalise concrètement ce que l’imaginaire a projeté pendant des siècles : une nage ondoyante et gracieuse, qui évoque immédiatement la fluidité d’une sirène. Ce n’est plus un chant trompeur qui envoûte, mais un mouvement corporel harmonieux qui fascine spectateurs et pratiquants.

Ainsi, la monopalme transforme le mythe en expérience tangible : elle prolonge le rêve d’une hybridation entre l’humain et le monde aquatique, en lui donnant une traduction sportive, artistique et poétique.

Sources :

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01442514v1/document

https://www.larousse.fr/encyclopedie/mythologie/Sir%C3%A8nes/190839

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sir%C3%A8ne_%28mythologie_grecque%29

https://www.eurekoi.org/comment-est-on-passe-des-sirenes-oiseaux-au-sirenes-poissons/

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/culture-la-petite-sirene-un-mythe-qui-resiste-a-la-science

https://gallica.bnf.fr/blog/30062023/petite-sirene-de-andersen

https://www.geeketteinside.fr/sirenes-au-dela-de-la-mythologie-grecque-levolution-du-mythe-des-femmes/